有向无环图上的动态规划是学习动态规划的基础, 很多问题都可以转化为DAG上最长路, 最短路或路径计数问题。

9.2.1 DAG模型

9.2.2嵌套矩形问题

矩形嵌套 - 题库 - 计蒜客 (jisuanke.com)

有n个矩形,每个矩形可以用两个整数a、b描述,表示它的长和宽。矩形X(a,b)可以嵌套在矩形Y(c, d)中,当且仅当a<c,b<d,或者b<c,a<d(相当于把矩形X旋转90°)。例如,(1, 5)可以嵌套在(6, 2)内,但不能嵌套在(3, 4)内。你的任务是选出尽量多的矩形排成一行,使得除了最后一个之外,每一个矩形都可以嵌在下一个矩形内。如果有多解,矩形编号的字典序应尽量小。

可嵌套是一个典型二元关系, 可以在图上连个边A→B代表A可以镶嵌到B里, 该图是无环的, 因为矩形不能自己镶嵌自己里面, 该题就是DAG上的最长路模型。

以 i 为结尾

设f[i] 为以点i为结尾的最长路, 我们需要枚举所有能到i的点并更新。

状态计算: f[i] = max(f[i], f[j] + 1) 因为DAG图中f[j] 不一定已经被更新, 所以这里使用记忆化搜索来做 f[i] = max(f[i], dp(j) + 1)

int dp(int u)

{

int &ans = f[u];

if(ans != -1) return ans;

ans = 1;

for(int i = 1; i <= n; i++)

{

if(g[i][u])

ans = max(ans, dp(i) + 1);

}

return ans;

}这里用到了一个技巧:为表项d[i]声明一个引用ans。这样,任何对ans的读写实际上都是

在对d[i]进行。当d[i]换成d[i][j][k][l][m][n]这样很长的名字时,该技巧的优势就会很明显。

打印方案的方法是先获得最大数量dp[i]对应的i, 然后根据转移方程 dp[i] = max{dp[j] + 1} 得出, 当 dp[i] == dp[j] + 1 时, j就是下一个矩阵。

void print_ans(int i)

{

// cout << i << " "; 放到这里会是逆序输出

for(int j = 1; j <= n; j++)

if(g[j][i] && dp[i] == dp[j] + 1) // 如果j可以镶嵌到i里面

{

print_ans(j);

break;

}

cout << i << " ";

} 打印全部方案时, 用栈来存当前路径

打印全部方案时, 用栈来存当前路径

void print_all_ans(int i, int head) // i是以第i个为结尾的矩阵, head是该路径的头(最大的那个矩阵,也是i)

{

int flag = true;

for(int j = 1; j <= n; j++)

{

if(g[i][j] && dp[i] == dp[j] + 1)

{

stk[top++] = j;

print_all_ans(j, head);

top--;

flag = false; // 存在j可以镶嵌在i里面, 说明路径未结束

}

}

if(flag) // 路径截止, 输出路径

{

for(int i = 0; i < top; i++) cout << stk[i] << " ";

cout << head << endl;

}

}

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <queue>

#include <algorithm>

#include <vector>

using namespace std;

int readInt()

{

int t;

cin >> t;

return t;

}

//------- Coding Area ---------//

const int N = 1e3 + 10, M = 2 * N;

int g[N][N],stk[N],top;

int n;

int f[N];

typedef struct Rect

{

int x, y;

bool operator<(const Rect w) const

{

if ((x < w.x && y < w.y) || (y < w.x && x < w.y))

return true;

return false;

}

} Rect;

Rect a[N];

int dp(int u)

void print_ans(int i)

void print_all_ans(int i, int head)

int main()

{

int T;

cin >> T;

while (T--)

{

cin >> n;

mem(f, -1);

mem(g,0);

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

cin >> a[i].x >> a[i].y;

for(int j = 1; j < i; j++)

{

if(a[i] < a[j])

g[i][j] = 1;

else if(a[j] < a[i])

g[j][i] = 1;

}

}

int res = 1, num = 0;

for (int i = 1; i <= n; i++)

if(res < dp(i))

{

res = f[i];

num = i;

}

cout << res << endl;

for(int i = 1; i <= n; i++)

if(res == f[i])

print_all_ans(i, i);

//print_ans(num);

}

return 0;

}以 i 为开始

建图是一样的, 循环计算时得变一变

状态表示: f[i] 以 i 矩阵为开始的最长矩阵镶嵌数量

状态计算: f[i] = max(f[i], f[j] + 1) 如果i能镶嵌到j里, 那么结果就是 以 j 开始的最长串前面加 1

int dp(int i)

{

int &ans = f[i];

if(ans != -1) return ans;

ans = 1;

for(int j = 1;j <= n; j++)

if(g[i][j])

ans = max(ans, dp(j) + 1);

return ans;

}打印路径:

void print_ans(int i)

{

cout << i << " ";

for(int j = 1; j <= n; j++)

if(g[i][j] && f[i] == f[j] + 1)

{

print_ans(j);

break;

}

}打印所有路径:

void print_all_ans(int i)

{

int flag = true;

for(int j = 1; j <= n; j++)

{

if(g[i][j] && f[i] == f[j] + 1)

{

stk[top++] = j;

print_all_ans(j);

top--;

flag = false;

}

}

if(flag)

{

for(int i = 0; i < top; i++) cout << stk[i] << " ";

cout << endl;

}

}

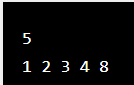

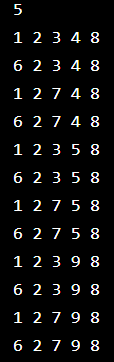

为何 以i为结尾时 不能是字典序

以i为结尾时, 显然是以结尾的顺序, 而题目要求的是以小的开始。 观察一下第一个输出可以发现, 8之前一位数是以正序排列, 而第二个输出则是乱序。 所以以正序输出时不会是字典序。

9.2.3硬币问题

有n种硬币,面值分别为,每种都有无限多。给定非负整数S, 可以选用多少个硬币,使得面值之和恰好为?输出硬币数目的最小值和最大值。 。

是完全背包问题, 书上用DAG图来解释, 初始状态为S, 目标状态为0, 每用一个硬币j, 就将状态转移到i - j, 矩形嵌套是无固定起点终点的最长路, 这里是固定起点终点的最长路最短路。

状态表示: f[i] 面值之和为i的硬币个数

状态计算: f[i] = max(f[i], dp(i - Vj) + 1) Vj是第j种硬币的面值

因为S可以为0, 故状态初始化时不能用0来表示还未枚举到, 需用-1来标识。

且有可能无法到达S, 故还需用 -(1 << 30) 来标识是否可以到达。

也可以用空间换可读性, 用vis数组来表示是否访问过, 代替-1。

当程序中需要用到特殊值时,应确保该值在正常情况下不会被取到。这不仅 意味着特殊值不能有“正常的理解方式”,而且也不能在正常运算中“意外得到”。 递归写法:

int dp(int S)

{

int &ans = d[S];

if(ans != -1) return ans;

ans = -(1 << 30);

for(int i = 1; i <= n; i++) ans = max(ans, dp(S - v[i]) + 1);

return ans;

}递推写法:

minv[0] = maxv[0] = 0;

for(int i = 1; i <= S; i++)

minv[i] = INF, maxv[i] = -INF;

for(int i = 1; i <= S; i++)

{

for(int j = 1; j <= n; j++)

{

if(i >= v[j])

{

minv[i] = min(minv[i], minv[i - v[j]] + 1);

maxv[i] = max(maxv[i], maxv[i - v[j]] + 1);

}

}

}

cout << maxv[S] << " " << minv[S] << endl;打印结果:

void print_ans(int *d, int S) // 第一个是传入哪个数组

{

for(int i = 1; i <= n; i++)

if(S >= v[i] && d[S] == d[S - v[i]] + 1)

{

cout << i << " ";

print_ans(d, S - v[i]);

break;

}

}用指针传递数组时不会复制数组内元素, 不必担心带来不必要的时间开销。

可以优化掉print里面的循环, 用 min_coin/max_coin 来记录 满足minv[S] == min[S - v[i]] + 1 的最小 i。

if(maxv[i] < maxv[i - v[j]] + 1)

{

maxv[i] = maxv[i - v[j]] + 1;

max_coin[i] = j;

}

if(minv[i] > minv[i - v[j]] + 1)

{

minv[i] = minv[i - v[j]] + 1;

min_coin[i] = j;

}

// 输出

void print_ans(int *d, int S)

{

while(S)

{

cout << d[S] << " ";

S -= v[d[S]];

}

}

// 调用

print_ans(max_coin, S);

print_ans(min_coin, S);传统的递推法可以表示成“对于每个状态i,计算f(i)”,或者称为“填表法”。 这需要对于每个状态i,找到f(i)依赖的所有状态,在某些时候并不方便。另一种方法是“对于 每个状态i,更新f(i)所影响到的状态”,或者称为“刷表法”,有时比填表法方便。但需要注意 的是,只有当每个状态所依赖的状态对它的影响相互独立时才能用刷表法。

例题

例题9-1 城市里的间谍(A Spy in the Metro, ACM/ICPC World Finals 2003,UVa1025)

A Spy in the Metro - UVA 1025 - Virtual Judge (csgrandeur.cn) 某城市地铁是一条直线,有 n(2 ≤ n ≤ 50)个车站,从左到右编号 1 … n。有 M1 辆列车从第 1 站开始往右开,还有 M2 辆列车从第 n 站开始往左开。列车在相邻站台间所需的运行时间是固定的,因为所有列车的运行速度是相同的。在时刻 0,Mario 从第 1 站出发,目的在时刻 T(0 ≤ T ≤ 200)会见车站 n 的一个间谍。在车站等车时容易被抓,所以她决定尽量躲在开动的火车上,让在车站等待的时间尽量短。列车靠站停车时间忽略不计,且 Mario 身手敏捷,即时两辆方向不同的列车在同一时间靠站,Mario 也能完成换乘。

输入格式 输入文件包含多组数据。

每一组数据包含以下 7 行: 第一行是一个正整数 n,表示有 n 个车站。 第二行是为 T,表示 Mario 在时刻 T 会见车站 n 的间谍。 第三行有 n−1 个整数 t1, t2, … , tn-1 ,其中 ti表示地铁从车站 i 到 i+1 的行驶时间。 第四行为 M1,及从第一站出发向右开的列车数目。 第五行包含 M1 个正整数 a1,a2,…,a M1,即每个列车出发的时间。 第六行为 M2,即从第 n 站出发向左开的列车数目。 第七行包含 M2 个正整数 b1,b2, … , b M2,即每个列车出发的时间。 输入文件以一行 0 结尾。

输出格式 有若干行,每行先输出 Case Number XXX :(XXX为情况编号,从 1 开始),再输出最少等待时间或 impossible(无解)。

input

4

55

5 10 15

4

0 5 10 20

4

0 5 10 15

4

18

1 2 3

5

0 3 6 10 12

6

0 3 5 7 12 15

2

30

20

1

20

7

1 3 5 7 11 13 17

0output

Case Number 1: 5

Case Number 2: 0

Case Number 3: impossible思路

时间是单

向流逝的,是一个天然的“序”。影响到决策的只有当前时间和所处的车站,所以可以用d(i,j)表示时刻i,你在车站j(编号为1~n),最少还需要等待多长时间。边界条件是d(T,n)=0,其他d(T,i)(i不等于n)为正无穷

有如下3种决策 决策1:等1分钟 决策2:搭乘往右开的车(如果有) 决策3:搭乘往左开的车(如果有) 主过程的代码如下:

代码

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <string>

using namespace std;

const int N = 55, T = 220, INF = 0x3f3f3f3f;

bool has_train[T][N][2];

int f[T][N]; // 在时刻i, 车站j时需要等的时间

int t[N];

// 决策: 1等待一分钟 2向左的火车 3向右的火车

int main()

{

int n,m, ti, kase = 0;

while(cin >> n && n)

{

memset(f,0,sizeof f);

memset(has_train, false, sizeof has_train);

cin >> m;

for(int i = 1; i < n;i ++) cin >> t[i];

cin >> ti;

while(ti--)

{

int time, sta = 1;

cin >> time;

while(time <= m && sta < n)

{

has_train[time][sta][1] = 1;

time += t[sta];

sta += 1;

}

}

cin >> ti;

while(ti--)

{

int time, sta = n;

cin >> time;

while(time <= m && sta > 0)

{

has_train[time][sta][0] = 1;

time += t[sta - 1];

sta -= 1;

}

}

for(int i = 1; i <= n; i++) f[m][i] = INF;

f[m][n] = 0;

for(int j = m - 1; j >= 0; j--)

{

for(int i = 1; i <= n; i++)

{

f[j][i] = f[j + 1][i] + 1;

if(i < n && has_train[j][i][1] && j + t[i] <= m)

f[j][i] = min(f[j][i], f[j + t[i]][i + 1]);

if(i > 1 && has_train[j][i][0] && j + t[i - 1] <= m)

f[j][i] = min(f[j][i], f[j + t[i - 1]][i - 1]);

}

}

cout << "Case Number " << ++kase << ": ";

if(f[0][1] >= INF)

cout << "impossible\n";

else cout << f[0][1] << endl;

}

return 0;

}例题9-2 巴比伦塔(The Tower of Babylon, UVa 437)

你可能已经听说过巴比伦塔的传说。现在这个传说的许多细节已经被遗忘。所以本着本场比赛的教育性质,我们现在会告诉你整个传说:

巴比伦人有n种长方形方块,每种有无限个,第i种方块的三边边长是xi,yi,zi。对于每一个方块,你可以任意选择一面作为底,这样高就随着确定了。举个例子,同一种方块,可能其中一个是竖着放的,一个是侧着放的,一个是横着放的。

他们想要用堆方块的方式建尽可能高的塔。问题是,只有一个方块的底的两条边严格小于另一个方块的底的两条边,这个方块才能堆在另一个上面。这意味着,一个方块甚至不能堆在一个底的尺寸与它一样的方块的上面。

你的任务是编写一个程序,计算出这个塔可以建出的最高的高度。

【输入格式】

输入会包含至少一组数据,每组数据的第一行是一个整数n(n⇐30),表示方块的种类数。 这组数据接下来的n行,每行有三个整数,表示xi,yi,zi。 输入数据会以0结束。

【输出格式】

对于每组数据,输出一行,其中包含组号(从1开始)和塔最高的高度。按以下格式: Case : maximum height = __

思路

和9 2 2嵌套矩形问题 很像, 不过可以旋转长方形, 这里则用类似于9-1 题 的思路, 将长方体每次旋转后得到的底面作为矩形存入, 其高就是权值。

状态表示: f[i] 从第i个矩阵开始嵌套的最长高度

状态计算: f[i] = max(f[i], f[j] + w[i]) if g[i][j]

g[i][j] 仍然表示矩形i是否能镶嵌到j里。

代码

const int N = 200;

struct Rect

{

int x, y, w;

bool operator<(const Rect &w)

{

if (w.x > x && w.y > y)

return true;

return false;

}

} t[N];

bool g[N][N];

int f[N];

int cnt = 0;

int dp(int i)

{

if (f[i] != -1)

return f[i];

f[i] = t[i].w;

for (int j = 1; j <= cnt; j++)

{

if (g[i][j])

f[i] = max(f[i], dp(j) + t[i].w);

}

return f[i];

}

int main()

{

int n, kase = 0;

while (cin >> n && n)

{

cnt = 0;

memset(g, false, sizeof g);

memset(t, 0, sizeof t);

memset(f, -1, sizeof f);

while (n--)

{

int x, y, z;

cin >> x >> y >> z;

t[++cnt] = {x, y, z};

t[++cnt] = {x, z, y};

t[++cnt] = {y, x, z};

t[++cnt] = {y, z, x};

t[++cnt] = {z, x, y};

t[++cnt] = {z, y, x};

}

for (int i = 1; i <= cnt; i++)

{

for (int j = 1; j <= cnt; j++)

{

if (t[i] < t[j])

g[i][j] = true;

else if (t[j] < t[i])

g[j][i] = true;

}

}

int res = 0;

/*

for (int k = 1; k <= cnt; k++)

for (int i = cnt; i >= 1; i--)

{

if (!f[i])

f[i] = t[i].w;

for (int j = cnt; j >= 1; j--)

{

if (g[i][j])

f[i] = max(f[i], f[j] + t[i].w);

}

res = max(f[i], res);

}

*/

for (int i = 1; i <= cnt; i++)

res = max(res, dp(i));

cout << "Case " << ++kase << ": maximum height = " << res << endl;

}

return 0;

}

例题9-3 旅行(Tour, ACM/ICPC SEERC 2005, UVa1347)

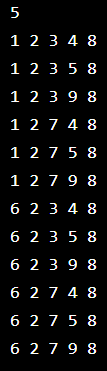

给定平面上 n(n≤1000) 个点的坐标(按照x递增的顺序给出。各点x坐标不同,且均为正整数),你的任务是设计一条路线,从最左边的点出发,走到最右边的点后再返回,要求除了最左点和最右点之外每个点恰好经过一次,且路径总长度最短。两点间的长度为它们的欧几里德距离,如图 所示

数据按x坐标升序给出

每组样例输出一个带有两位小数的浮点数表示最短长度

数据按x坐标升序给出

每组样例输出一个带有两位小数的浮点数表示最短长度

input

3

1 1

2 3

3 1

4

1 1

2 3

3 1

4 2output

6.47

7.89思路

可以从任何一点出发到达其他任何一个点。 直接用 O(n^2) 建图, 然后以最后一个点为终点和起点做两次dijkstra

不能用dijksta, 他要求遍历所有点。

“从左到右再回来”不太方便思考,可以改成:两个人同时从最左点出发,沿着两条不同的路径走,最后都走到最右点,且除了起点和终点外其余每个点恰好被一个人经过。这样,就可以用d(i,j)表示第一个人走到i,第二个人走到j,还需要走多长的距离。

状态如何转移呢?仔细思考后会发现:好像很难保证两个人不会走到相同的点。例如,计算状态d(i,j)时,能不能让i走到i+1呢?不知道,因为从状态里看不出来i+1有没有被j走过。换句话说,状态定义得不好,导致转移困难。

换一种定义方法:d[i][j] 表示 1~max(i,j) 都走过, 且两人当前位置为 i, j 时, 还要走多长的距离。

显然 d[i][j] == d[j][i] 俩人谁走都行。

故这里可以令 i > j 避免重复计算。这样下一步就只能走 i+1, i+2, i+3,... 这些点, 但走到 i+2 时会发现 i+1 没走过, 跟状态定义相违背, 于是禁止这么走, 只能走i+1。

这样规定是否会出现漏解?并不会, 若第一个人走到了 i+1 , 那么第二个人只能走到 i+2, 此时也相当于第一个人走到了i+2, 其他同理。

状态表示: f[i][j] 前 1~max(i,j) 都走过, 当前俩人位置为i,j时, 还要走的距离的最小值

状态计算: f[i][j] = min(f[i + 1][j] + g[i][i + 1], f[i + 1][i] + g[j][i + 1])

边界条件f[n - 1][j] = g[n-1][n] + g[j][n]

解释几个问题:

- 为啥这里只有

f[i+1][j]和f[i+1][i], 而不是f[i+1][j]和f[i][j+1]?f[i+1][j]很好理解, 是 i 代表的人走到i+1点上 而f[i+1][i]表示 j 代表的人走到i+1点上, 此时因为需要要求i>j故将他俩交换一下。 不用f[i][j+1]是因为 j 无法走到j+1, 根据状态定义,1~max(i,j)都已经走过, 显然这里 i 比 j 大, 故 j 代表的人只能走i+1 - 边界条件为什么这么设计? 理解了上一个问题之后这个就显而易见了, 到达 max(n-1, j) 状态时, 第一个人走到n代表第一次到达, 第二个人走到n 代表第二次到达, 相加就是来回的值。

- 为什么i层循环要逆序且最小为2?

逆序因为要用到 i + 1, 最小为 2 因为要保证

i>j, 且不存在f[1][1]的状态 - 为什么结果输出

dist[2][1] + g[1][2]此时dist[2][1]的值就是i在点2,j在点1, 此时两人还没有汇合, 加上俩人的距离即是最终结果。

代码

const int N = 1e3 + 10, M = N * 4;

int h[N], e[M], ne[M], idx;

double dist[N][N];

double g[N][N];

bool st[N];

int n, m;

struct Point

{

double x, y;

} p[N];

double getdistance(Point a, Point b)

{

return sqrt((a.x - b.x) * (a.x - b.x) + (a.y - b.y) * (a.y - b.y));

}

int main()

{

setPrec(2);

while (cin >> n)

{

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

double x, y;

cin >> x >> y;

p[i] = {x, y};

for (int j = 1; j < i; j++)

g[i][j] = g[j][i] = getdistance(p[i], p[j]);

}

mem(dist, 0x3f);

for (int i = n - 1; i >= 2; i--)

{

for (int j = 1; j < i; j++)

{

if (i == n - 1)

dist[i][j] = g[i][n] + g[j][n];

else

dist[i][j] = min(dist[i + 1][j] + g[i][i + 1], dist[i + 1][i] + g[j][i + 1]);

}

}

cout << g[1][2] + dist[2][1] << endl;

}

return 0;

}